Физиологическое содержание процесса письма

Изучению вопроса о функциональном взаимодействии речедвигательного и речеслухового анализаторов в процессе формирования устной речи посвящены труды А.Н. Гвоздева, Н.Х. Швачкина, Н.И. Красногорского.

Функция слухового анализатора формируется у ребенка значительно раньше, чем функция речедвигательного анализатора: прежде чем звуки появятся в речи, они должны быть дифференцированы на слух. В первые месяцы жизни ребенка звук сопровождает непроизвольную артикуляцию, в дальнейшем она меняется на произвольную. Образцом произношения для ребенка является речь окружающих. Но на определенном этапе речевого развития ребенку недоступна артикуляция какого-то звука. Ребенок вынужден временно заменять одним из артикулярно близких и доступных звуков. Такой заменитель нередко бывает акустически далек от слышимого образца. Это акустическое несоответствие становится стимулом к поиску более совершенного артикуляционного уклада, который соответствовал бы слышимому звуку.

К моменту, когда фонетическая сторона речи сформирована, слуховой анализатор получает функциональную самостоятельность. Звук речи как бы уравниваются по степени сложности их различия и воспроизведения.

Звуки речи не существуют обособленно, а лишь в составе слов, слова же – в словосочетаниях, фразах, в потоке речи. Взаимодействие фонетической и лексико-грамматической сторон речи раскрывается в теории механизмов речи Н.И. Жинкина, в соответствии с которой механизм речи включает два основных звена:

а) образование слов из звуков;

б) составление сообщений из слов.

Слово есть место связи двух звеньев механизма речи. На корковом уровне произвольного управления речью образуется фонд тех элементов, из которых формируются слова («решетка фонем»). Во второй ступени отбора элементов образуется «решетка морфем». По теории Н.И. Жинкина, слова становятся полными только в операции составления сообщений. Все речевые обозначения и их перестройки могут совершаться только материально-слоговыми средствами, так как слог – основная произносительная единица речи. Именно поэтому, как считает Н.И. Жинкин, то главное, с чего начинается речевой процесс, и чем он заканчивается, есть код речедвижений, и в этом великая роль на пути от звука к мысли.

Весь смысл работы речедвигательного анализатора заключается в том, что он может продуцировать каждый раз новые комбинации полных слов, а не хранить их в памяти в такой комбинации.

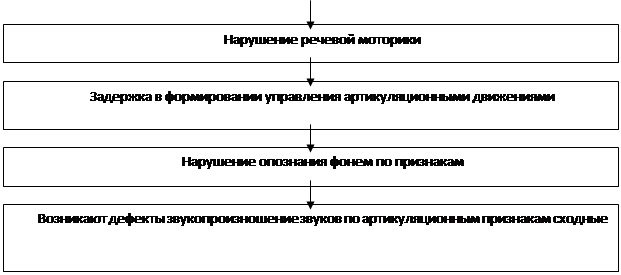

При нарушении речедвигательного анализатора нарушается артикуляция.

| ||

|

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

|

Прочие статьи:

Возможности программы Power Point в развитии музыкальных

способностей

Одним из актуальных направлений внедрения информационных технологий в образовательный процесс образовательного учреждения являются мультимедийные презентационные технологии. Использование презентационных инструментальных средств позволяет привнести эффект наглядности в занятия и помогает ребенку у ...

Расчет себестоимости изготовления изделия

Расчет себестоимости стола можно расчитать по формуле:

С = Мз + Роп + Ао + От + Здр

где: Мз (– материальные затраты. В нашем случае они состоят из затрат на пиломатериалы (ДСП), конформаторы, уголки, клей ПВА, кромочная лента, направляющие, петли) = 648 руб. 50 коп.

1. Стоимость ДСП = 150 руб. ...

Научное исследование в педагогике

Методы научного исследования – это приемы и средства, с помощью которых ученые получают достоверную информацию, использующуюся для построения научных теорий и проверки их истинности. Такие исследования могут быть теоретическими и опытно–экспериментальными. В педагогике активно используются оба эти ...

Меню сайта

- Главная

- Тест как объективное средство контроля

- Религиозное воспитание в семье

- Психологическая готовность ребёнка к школе

- Социализация и воспитание ребенка

- Виды и формы обучения

- Теория обучения

- Новая педагогика