Результаты исследования особенностей словообразования существительных у дошкольников с ЗПР

Из таблицы 1 видно, что специфическими ошибками дошкольников ЭГ можно считать: воспроизведение формы исходного слова; искажение структуры

основы производного слова; отказ от ответа, например: холм - холочик, хомик.

Самой частой ошибкой у детей обеих групп была замена продуктивных суффиксов на менее или непродуктивные и неправильная постановка ударения, например: береза-березочка, липа-липочка, дерево-деревко, копыто-копыточко.

Самой редкой ошибкой детей обеих групп было наложение, то есть двойное использование суффикса.

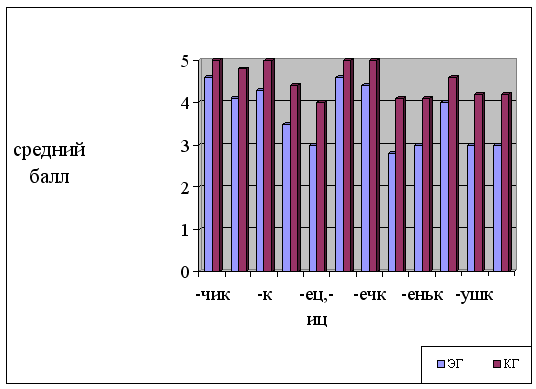

Сравнительный анализ результатов исследования уровня сформированности образования уменьшительно-ласкательных форм существительных у дошкольников ЭГ и КГ представлен на диаграмме 13.

Диаграмма 13 - Сравнительный анализ результатов исследования сформированности уменьшительно-ласкательных форм существительных у дошкольников ЭГ и КГ (в средних баллах)

Анализируя результаты образования существительных при помощи различных уменьшительно-ласкательных суффиксов, можно сказать, что дети КГ лучше справились со всеми заданиями этой серии, хотя тоже испытывали некоторые сложности, особенно выражающиеся в образовании существительных при помощи менее продуктивных суффиксов -ец,иц, -оньк, -еньк, -ц, что объясняется более поздним в онтогенезе усвоением правил словообразования непродуктивных форм. Детям требовалась незначительная помощь взрослого в виде уточнения задания, повторения образца образования нового слова с данным суффиксом. Легче всего дети КГ справились с заданиями на образования существительных с помощью продуктивных суффиксов чик, ик, к, очк, ечк, ышк.

Сравнительный анализ показал, что дети ЭГ справились со всеми заданиями этой серии хуже детей КГ, особенно испытывали сложности, выражающиеся в образовании существительных при помощи уменьшительно-ласкательных суффиксов -ец,иц, -оньк, -еньк, -ц, -юшк, -ушк. Дети долго думали, затруднялись ответить самостоятельно, им требовалась помощь взрослого, которая выражалась в постоянном напоминании задания, повторении образца, в совместном проговаривании начала нового слова. Уровень сформированности образования уменьшительно-ласкательных форм существительных у детей ЭГ варьируется от «ниже среднего» до «выше среднего», это обусловлено недостаточной сформированность морфологической системы в языковом сознании детей, не усвоением правил словообразования как продуктивных, так и непродуктивных форм.

Исследование образования существительных названий животных с помощью суффиксов -онок; -ёнок (задание 2.1) показало, что детям ЭГ трудно образовывать существительные данной формы. Так, только 5 детей справились самостоятельно и без ошибок, 5 детей допустили по одной ошибки и им потребовалась помощь, после которой они справились с этим заданием, 5 детей допустили более двух ошибок. Дети КГ в этом задании справились правильно и самостоятельно, лишь 2 детей допустили единичные ошибки.

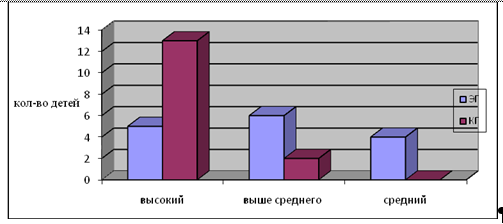

В графическом виде результаты сопоставления уровня, полученного за это задание ЭГ и КГ представлены на диаграмме 14.

Диаграмма 14 - Результаты исследования словообразования существительных названий животных с помощью суффиксов -онок; -ёнок у детей ЭГ и КГ (в уровнях)

Из диаграммы 14 видно, что при исследовании образования существительных названий животных с помощью суффиксов -онок; -ёнок, у 13 детей КГ уровень выполнения данного задания соответствует высокому, еще у 2 детей выше среднего. Дети ЭГ справились хуже, так у 5 детей уровень высокий, у 6 детей выше среднего и у 4 детей соответствует ниже среднего.

Исследование образования существительных названий животных с помощью суффиксов -ат; -ят (задание 2.2), показало, что у детей ЭГ есть сложности в данном виде задания, лишь 2 детей справились самостоятельно и без ошибок, 5 детей допустили по одной ошибки и им потребовалась помощь, после которой они справились, 8 детей допустили более двух ошибок (ошибки были связаны с заменой суффиксов- ат, -ят на -ов, а также воспроизведением формы исходного слова). Дети КГ почти все справились правильно и самостоятельно, лишь 5 детей допустили единичные ошибки.

Прочие статьи:

Реабилитация личности несовершеннолетних правонарушителей

В России на протяжении последних 10-15 лет отмечается тенденция социальной и нравственной деградации молодого поколения — рост в ее среде преступности, наркозависимости, алкоголизма и т.д. Чтобы ее преодолеть, важно определить первопричину асоциальных проявлений среди молодежи, создать перспективн ...

Формы общения детей со взрослыми

Развитие ребенка во много зависит от общения со взрослыми, которое влияет не только на психическое, но и, на ранних этапах, на физическое развитие ребенка.

Роль взрослого в развитии деятельности ребенка характеризуется в первом полугодии как “совокупная”, а во втором – как «совместно-разделенная» ...

Методологические

основания и особенности трактовки детской природы в системе М. Монтессори

Значение среды в воспитании. Метод наблюдения, без сомнения, должен включать в себя и методическое наблюдение морфологического развития детей. Хотя этот элемент входит необходимой частью в состав метода, сам метод основан не на этом частном виде наблюдения.

Метод наблюдения покоится на одном глав ...

Меню сайта

- Главная

- Тест как объективное средство контроля

- Религиозное воспитание в семье

- Психологическая готовность ребёнка к школе

- Социализация и воспитание ребенка

- Виды и формы обучения

- Теория обучения

- Новая педагогика